みなさんはどんなときに3水準以上の実験を行いますか?

おそらく因子を変更することによる変化が

直線(1次)なのか曲線(2次)なのかが知りたい場合が多いはず

このような場合は実験でデータを集めて

直線もしくは2次関数で実験データを表現したいですよね

仮に注目する因子が3つある場合は次のような回帰式の各係数 \(\beta\) を知りたいわけです

\begin{alignat*}{}

\hat y = \bar y &+ b_A x_A &+ &b_B x_B &+& x_C x_C \\

&+b_{A^2} x_A^2 &+ &b_{B^2} x_B^2 &+&b_{C^2} x_C^2 \\

&+b_{AB} x_{AB} &+ &b_{BC} x_{BC} &+& b_{CA} x_{CA}

\end{alignat*}

こんな感じの式で表したい…

このような曲線の関係性は次に示すような

3水準系の実験計画によって効率よく推定することが可能です

- 3水準系の直交表( \(L_9\), \(L_{27}\)など)

- 中心複合計画(Central composite design, CCD)

- ボックス・ベンケン計画(Box-Behnken design, BBD)

具体的には得られたデータに対して最小二乗法による回帰分析を行うわけなのですが

その際にちょっとした工夫が必要なのです

以下ではこのような問題への対応の一例として3つの因子(A, B, C)に対し

Box-Behnken計画を使用して2次モデルを最小二乗法により推定する方法をまとめました

1. 最小二乗回帰と実験計画

改めて今回の目的を整理すると

3水準の実験計画から得たデータを使用して

2次項を含む回帰式の各係数 \(\beta\)を推定することでした

この係数\(\beta\)は最小二乗法を用いることで

以下のように推定できることが知られています

\[

\hat \beta=(\boldsymbol{X}^T \boldsymbol{X})^{-1} \boldsymbol{X}^T \boldsymbol{y}

\]

ここで\(\hat \beta\)は回帰係数の推定値、\(\boldsymbol{y}\)は各データ、\(\boldsymbol{X}\)は実験の計画行列を表します

\(\beta\)の情報を得るためには

計画行列\(\boldsymbol{X}\)と各データ\(\boldsymbol{y}\)が必要なわけですね

ただし、計画行列\(\boldsymbol{X}\)は

ただ実験計画を行列にすればいいわけではありません

以下のようなちょっとした工夫が必要となります

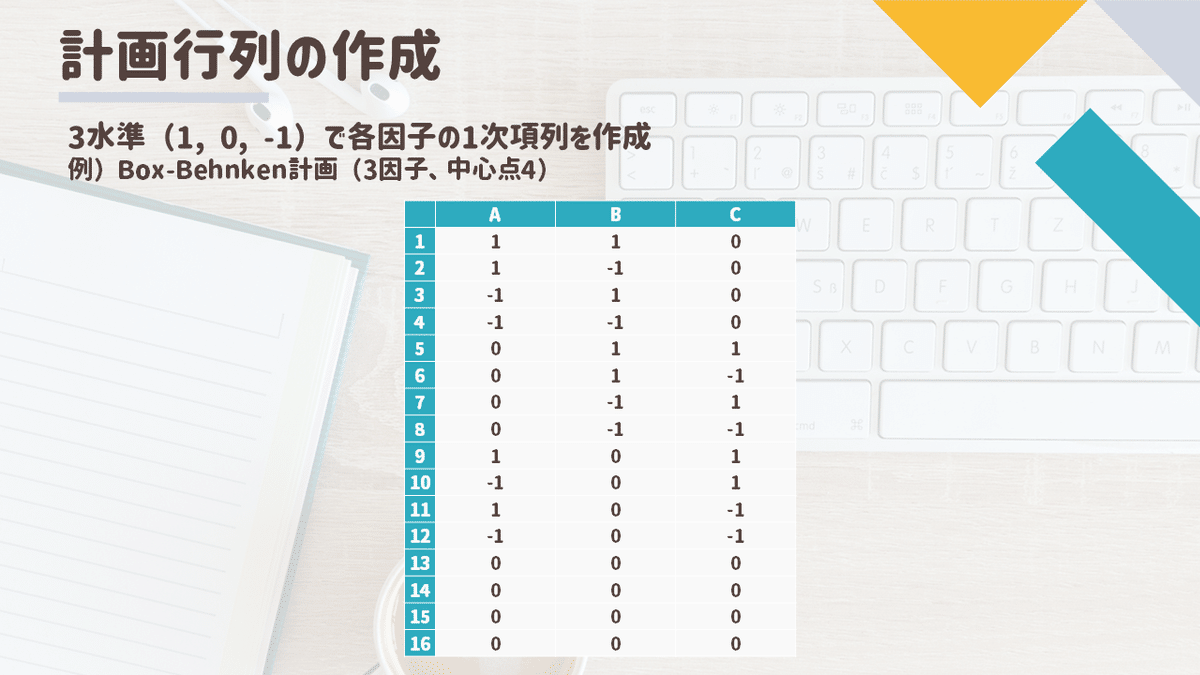

2. 計画行列の作成

まずは基本となる実験計画を表す行列をつくります

3水準での実験を行いますので

各因子の水準を(1, 0, -1)として計画行列 \(\boldsymbol{X}\) をつくります

各列がそれぞれの因子の1次項(\(x_A, x_B, x_C\))を推定するために

使用されます

直交表を利用する場合は各水準が(1, 2, 3)になっている場合があるので

それぞれ(1, 0, -1)へ変換します

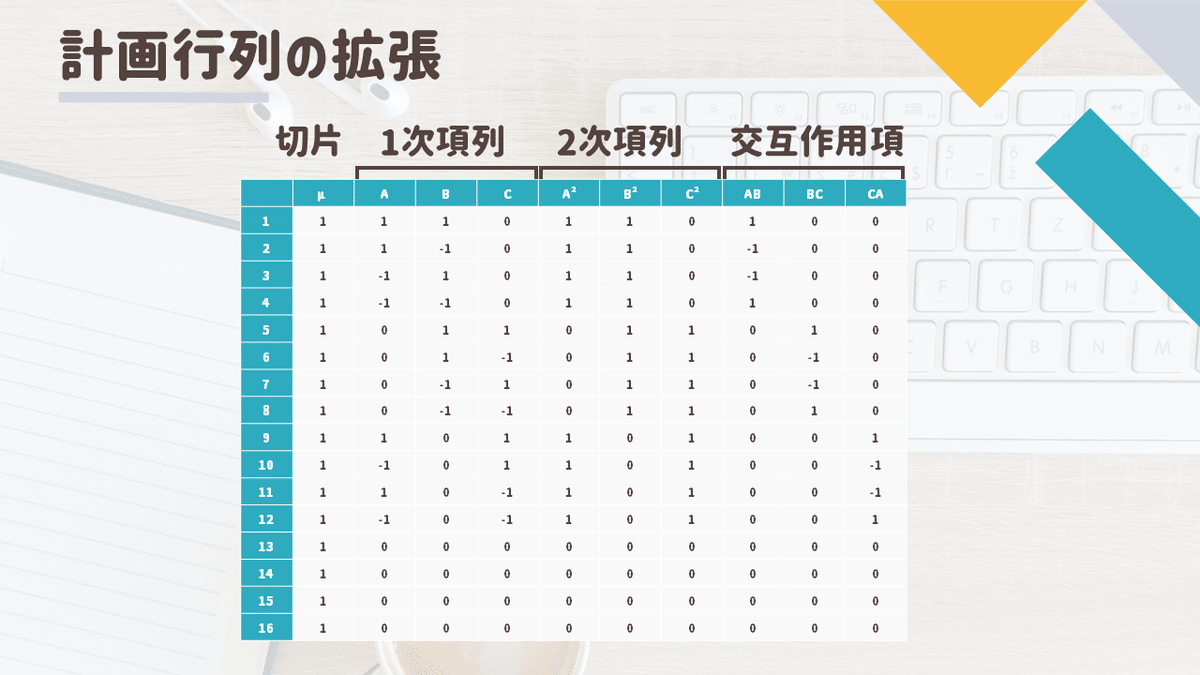

3. 計画行列の拡張

つぎに回帰分析を行うための下準備として

計画行列を拡張し列を増やします

3.1 切片

切片を推定するためすべての要素が1である列を追加します

3.2 2次項と交互作用

それぞれの因子の2次項(\(x_A^2, x_B^2, x_C^2\))と

各交互作用項(\(x_{AB}, x_{BC}, x_{CA}\))を

推定するための列を追加します

それぞれの1次項列の要素を2乗することで2次項列を生成し

2つの1次項列の要素の積(アダマール積)を計算することで

交互作用項列を生成します

2次項列、交互作用項列まで含めた行列を

ここでは拡張した計画行列と呼びます

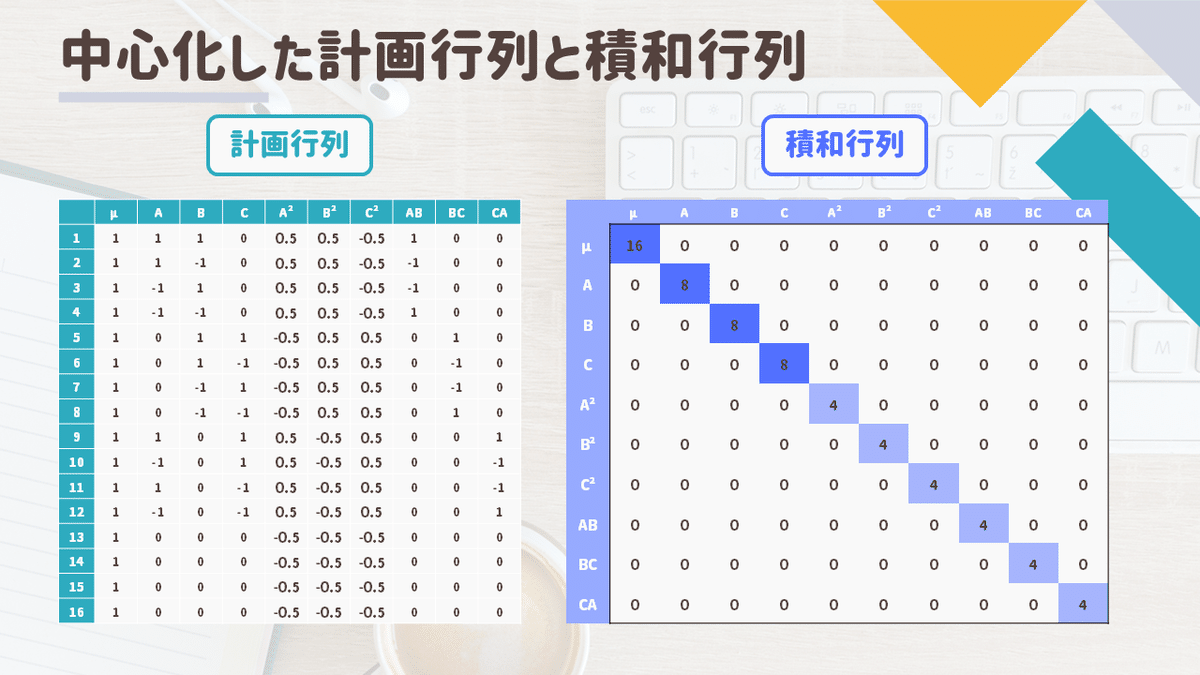

4. 中心化

前項で作成した交互作用項列と2次項列は

更に中心化(列全体の平均値を0にする)が必要です

これによって各列が直交するようになり

回帰係数\(\hat \beta\)を推定したあとから

回帰係数を減らしても他の係数が変化しません

中心化を行ったあとの

拡張した計画行列\(\boldsymbol{X}\)と積和行列\(\boldsymbol{X}^T \boldsymbol{X}\)は

次のようになります

今回の例では2次項列の各値から0.5を引くことで中心化しています

各列同士の相関を表す積和行列が

対角成分を除いてキレイに0になっていますね

これで各列が直交した拡張されてた計画行列が得られましたので

いよいよ回帰分析です

5. 回帰分析

最小二乗法の式を改めて確認してみましょう

\[

\hat \beta=(\boldsymbol{X}^T \boldsymbol{X})^{-1} \boldsymbol{X}^T \boldsymbol{y}

\]

ここまで求めてきた

拡張された計画行列\(\boldsymbol{X}\)と

その実験計画で得られたデータ\(y\)を上の式に入れることで

回帰係数の推定値\(\hat \beta\)が得られるわけです

その結果以下の関係式が得られ当初の目的である実験結果を

直線、もしくは2次関数で関係性を表現できた

ことになるわけですね

まとめ

今回は3因子のボックス・ベンケン計画を例として取り上げましたが

他の3水準系計画の場合も同様の対応方法が可能です

中心化しない場合にどんな悪さがあるか

なんて話は別途記事を書きたいと思っています

更新履歴

2025/10/16 noteから引越し

コメント